不妊治療

不妊治療

不妊症とは, 特定の疾患を指すものではありません. 一般的には「妊娠を望む健康な男女が, 避妊をしないで性交をしているにもかかわらず, 一定の期間のうちに妊娠しない状態」を不妊と呼び, 「なんらかの治療を要する状態」を不妊症と定義します. わが国ではWHOの定義に沿い, 不妊期間が2年以上のものを不妊症としてきましたが, 2015年には欧米に倣い, 「1年の不妊期間」まで短縮されました.

そもそも, ヒトは妊娠しにくい動物です. 例えば, 同じ霊長類であるマントヒヒの月経周期あたりの妊娠率は80%程度まで及ぶのに対して, ヒトは20%程度とされています.

この情報は, 不妊症の原因となり得る病気をもつカップルが, クリニックから提案される治療法のデータを評価する際に重要です. ある治療法, 例えば内服薬と人工授精を組み合わせた治療周期の妊娠率が8%程度であると説明を受けたなら, 常にカップルはこの20%と比較しながらそれを高いとみなすか, 低いとみなすかを判断すべきです. 100%という数字との比較では, その技術が有用であるかどうかを誤解する可能性があります.

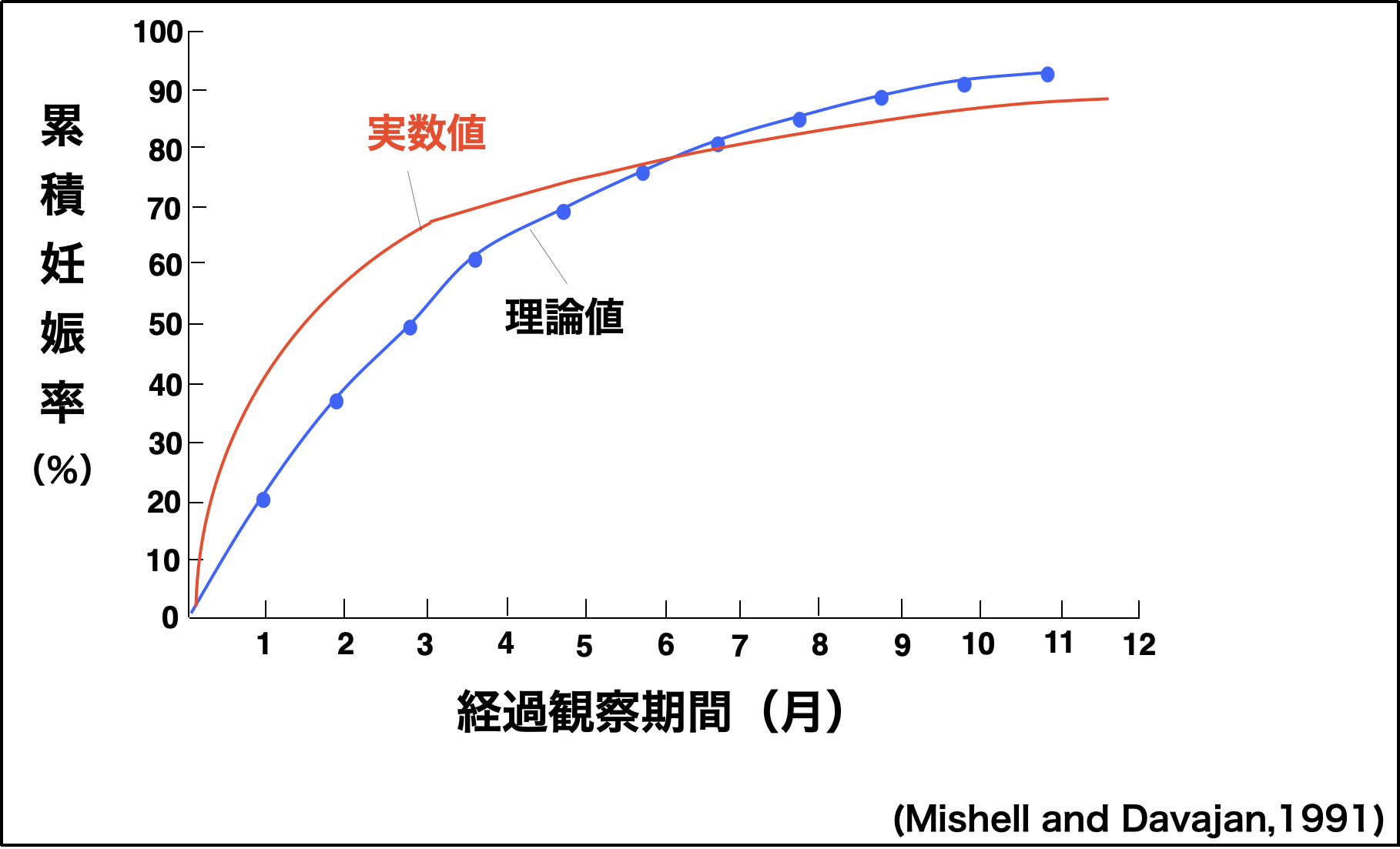

避妊をやめれば妊娠すると想定される健康なカップルにおける月経周期ごとの累積妊娠率の理論値と実測値を示すグラフです (図1). 先ほどの説明のように, 月経周期ごとの妊娠率を20%とすれば, 3か月が経過した時点で約半数が妊娠するのも事実ですが, 半年経過の時点でも75%程度しか妊娠しません. 不妊症となる何らかの原因を持たないカップルでも, この程度にとどまるのです. さらに, これは不妊症となる原因をもたないカップルの86%が1年以内に妊娠する一方で, 一般集団の少なくとも14%以上ものカップルが「不妊症」と診断されることを意味します.

図1. 正常なカップルの累積妊娠率

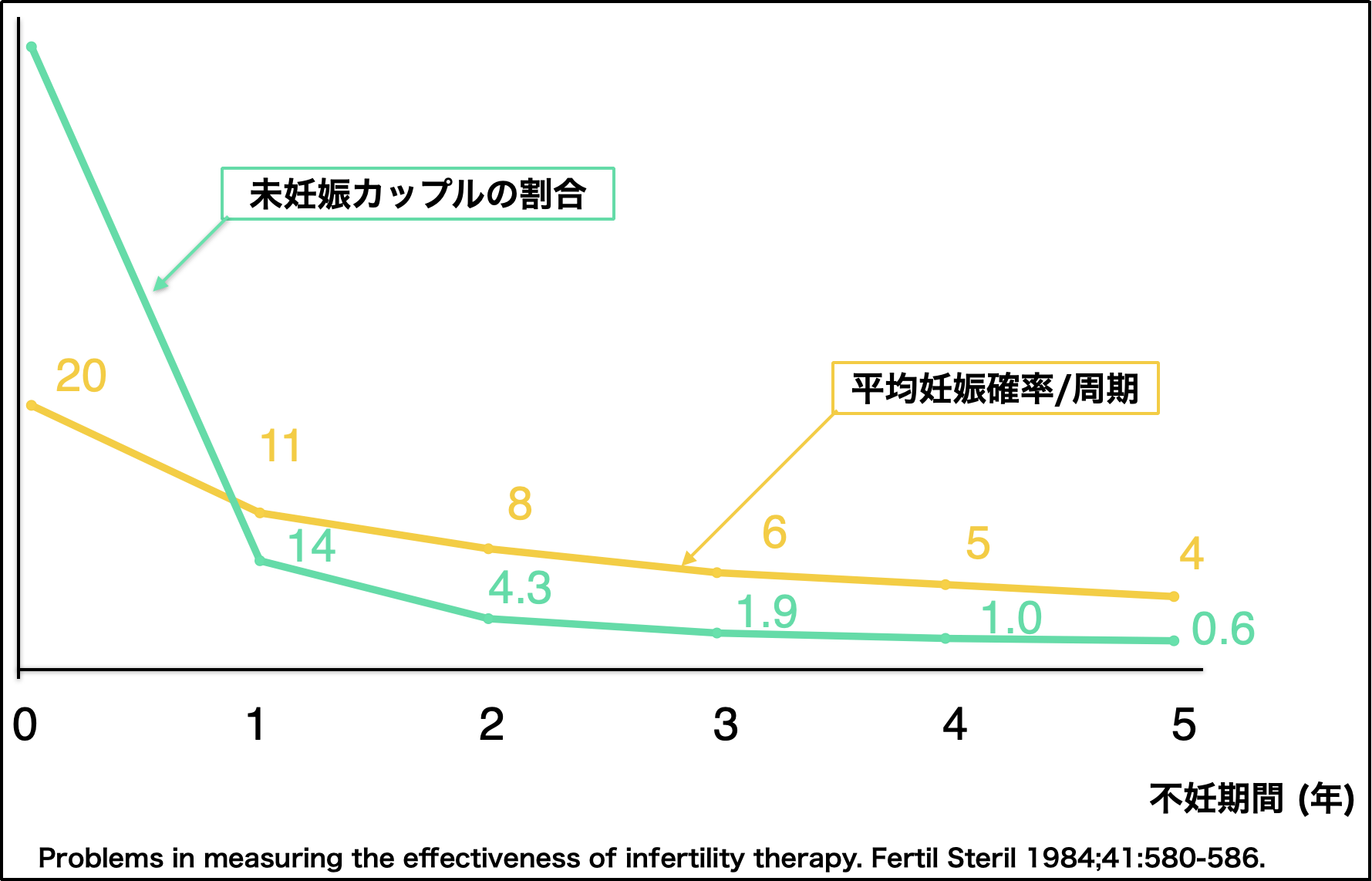

1年間で妊娠に至らないカップルは, 100組中14組となりますが, 翌年には, これらのカップルのうち10組程度が, すなわち7割が通院することなく妊娠します. これらを踏まえると, 2年間の妊娠を試みた後に, 元の100組のうち, 約4.3組が妊娠しないことになります. さらに, その翌年には, その半分以上の57%にあたる, 1.9組のカップルが妊娠します (図2). 冒頭で述べたとおり, 不妊症は1年で妊娠できないカップルと定義されますが, その不妊症のカップルの中には, すぐには妊娠できなかったが, ほどなく妊娠するだろう方々, および妊娠できるはずなのに, 2-3年かかっても妊娠できない運が悪い方々と, なんらかの原因があり妊娠できない方々を含んでいることがわかります.

図2. 不妊期間による妊娠可能性の低下

冒頭で述べたとおり, わが国でも, 欧米に倣い, 1年以上妊娠しない場合に不妊症と定義することが, 日本産科婦人科学会により提案されました (2015年).

女性の社会進出と晩婚化は世界的現象であり, 年齢に伴う変化が顕著になる以前の段階での検査・治療を推奨する意図が反映されていますが, この1年間の不妊期間をもって“不妊症”と定義する上での明快な科学的根拠はありません.

1年で妊娠が成立しないからといって, むやみに焦ることはかえって良くない効果をもたらす可能性もあります. 年齢もライフスタイルも異なるそれぞれのカップルが, 現在の状態を正しく把握するために, 一度クリニックを受診してみませんか?

むやみに焦ることは禁物である一方で, もし原因があるなら早めに知りたいものです. 正確な診断や適切な診療の機会を逃す可能性があるならば, クリニックを受診してみましょう. あるいは, 妊娠しづらさのサインを体が発信していることに気づけたなら, 受診のタイミングを早められるかもしれません.

女性側であれば, 月経周期の乱れは重要な徴候です. 規則正しい月経がない, あるいは周期が早かったり遅かったりするなら, 受診を検討しても良いかもしれません. 男性側では, 勃起や射精のトラブル, 精液所見の自覚的な異常, 思春期以降のおたふくかぜに伴う精巣炎のエピソードがある場合は早めの相談をおすすめします.

男性側に限らず, 性交に問題を抱えていることを“自覚”しているカップルは少なくありません. 妊娠を目指す方々には, 具体的な解決策に関するカウンセリングが可能です.

現在は自覚症状がない方でも, 例えば以前に腹膜炎 (虫垂炎や感染症)や子宮内膜症の診断を受けたことがある方や下腹部の手術の経験がある方は, 潜在的に“不妊症”である可能性がやや高まりますため, いわゆる“不妊期間”によらずに受診を検討することをおすすめします.

不妊の原因は, 男性側か女性側か, あるいはその両方にある場合があります. 検査後も原因を特定できない原因不明の不妊症の事例もあります.

規則的な排卵と引き続く月経のある女性の場合, 例えば月経周期が28日型の女性であれば, その9割の方が月経周期の11-15日目の間で「排卵」が起こります. 排卵がなければ, 自然な妊娠は起こりません. 排卵が起こらない原因として, 多嚢胞性卵巣症候群と呼ばれるホルモン異常が最も一般的です. さらに, 甲状腺など他の臓器の異常によるものや, 肥満 (またはやせ)などの体重変動も原因となります. これらの場合は原疾患を治療したり, 排卵を起こす薬剤の使用を推奨したりします. 排卵しているかどうか調べる目的で基礎体温をつける方もいますが, 煩雑であるのに加えて排卵の時期を正確に推定できるわけでもなく, 排卵機能を調べる検査としては情報が少ないため, おすすめしません.

卵管は, 精子と卵子が受精をする場所であり, かつ受精した卵 (胚)が, 精子側からみて逆走する方向に, 再び子宮に戻るための通路でもあります. 卵管が炎症などによって詰まっていると, 不妊症の原因となります. 卵管炎や骨盤腹膜炎の原因となるクラミジアなどの微生物感染症に罹患したことがある方の中には, 無症状のうちにこの卵管に慢性的な炎症を抱えていることもあります.

かつては, 排卵が近づくと子宮の先 (子宮頸管)から分泌される粘液の量が増加し, その性状は糸を引くように伸びるようになります. 受精が起こりやすい最適な時期に, 女性の体内に招き入れやすくする体の合目的な変化とも言えます. かつてはこの頸管粘液の分泌や精子との相性に原因する頸管因子と呼ばれる不妊症があると考えられてきました. 性交後検査 (フーナー検査)は, この頸管因子を調べる検査として広く実施されてきましたが, 現在では検査を実施する意義は否定されています.

生物の体には, 細菌やウイルスなどの外敵と闘い自分を守るための「免疫」という仕組みがあります. 異物の侵入を容易に許容しないための大切な仕組みですが, 時に「抗体」といわれる免疫の力で自らの細胞・臓器を攻撃してしまうことがあります. 精子を攻撃する抗体 (抗精子抗体)を持つ女性の場合, 子宮頸管や卵管の中で抗精子抗体が分泌されると, 精子の運動性が失われて受精障害の原因となるだけでなく, 受精後の胚の発育にもネガティブな影響があると一部の研究者グループにより提唱されてきましたが, 臨床検査としての意義は不明です.

子宮筋腫や子宮の先天的な形態異常が不妊症の原因になることがありますが, これは比較的まれです.

男性側に不妊の原因がある割合は, 女性側に原因がある割合と, ほぼ同程度と言われています.

精子の数が少ない (またはない), あるいは精子の運動性などが悪いと, 不妊症の原因となります. 精索静脈瘤の事例では, 精巣内の温度が高くなることがあり, 精子形成にネガティブな影響をもたらしていると考えられています. また, 特に器質的な病気や過去の感染症のエピソード (おたふくかぜ)はなくても精子が作られない場合もあります. これらは遺伝的な要因によるものなどが該当しますが, 多くの場合原因は不明です.

作られた精子が男性器の先端まで通るための道 (精路)が途中で詰まっていると, たとえ精子は造られていても射出した精液内に精子が含まれない現象が生じ, 妊娠に至りません. 過去の炎症 (精巣上体炎)などにより精管が詰まっている場合などで観察されます.

勃起障害 (ED)・膣内射精障害など, 性交で射精に至らないものをいいます. 一般的にはストレスや妊娠に向けての精神的なプレッシャーなどが原因となりますが, 糖尿病などの病気が原因のこともあります.

子宮内膜症や子宮筋腫などの器質的な異常がないかどうかを調べます. 何らかの疾患の疑いがある場合には, MRI検査などの実施を提案する場合もあります.

卵管が詰まっていないかどうか, 子宮の中の形に異常がないかどうかを調べます. 従来のHSG法は, 現在最も多く実施されている卵管の検査ですが, 検査には痛みや不快感を伴います. またレントゲンの被ばくに伴うリスクに加えて, 検査の正確性も高くありません. 当院では, 経膣超音波下子宮卵管造影検査や卵管鏡を用いた卵管評価法を提案しております.

女性ホルモンの分泌やこれに関係する甲状腺の機能などを調べる血液検査です. 検査の時期に応じて, 例えば排卵の時期を推定したり, あるいは排卵障害の原因を調べるために実施されることがあります.

自己採精した精液を検査し, 精子の数や運動率などを調べます.

排卵誘発法を行いながら, タイミング法や人工授精などを行います.

卵管癒着剥離術や卵管形成術を行い, 卵管の状態を改善・回復させるか, あるいはIVFが提案されます.

手術療法が実施されることがありますが, 挙児希望の有無だけではなく, 手術で改善が見込めそうな, 生活の質を損ねるほどの痛み (月経時・性交時)があるかどうかなどを加味して決定されます. 子宮内膜症の患者様にも排卵誘発剤が有効であることは知られていますが, ホルモン剤により内膜症の部位が悪化することを危惧する研究者もいます. したがって, ホルモン剤を併用した一般不妊診療を漫然と実施することなく, ある程度の時点でIVFの診療に切り替えることも推奨されます. これは, 内膜症患者様におけるIVFの成績が比較的良好であるという考え方を背景にしています.

軽度の乏精子症であれば, 人工授精が有効となるかもしれません. 現代では, 重症の乏精子症の事例や結果を出すことを優先するカップルを中心に, はじめからIVF (特に顕微授精)が実施される場面も増えています.

特別な検査が必要です. 精子が作られていないのか? あるいは, 精子は造られているけど, 外に射出できるほどには多くないのか? 男性不妊症の専門家による診療が必要です.

勃起障害治療薬などを内服したり, 人工授精を行ったりします.

原因に応じた選択肢の提案がなされます. 原因不明のカップルの場合, 原則として費用面あるいは心身の負担の少ない方法から実施されます. 「ステップ・アップ法」と称し, 「タイミング療法」や「人工授精」が数周期に実施された後に, それでも上手くいかない方々にのみ「IVF」という順に選択肢を提案する産婦人科医も今なお存在します. しかし, このような画一的な提案では, 個々に異なるはずのIVF開始の最適なタイミングを逃す可能性もあります. 個別化医療が望まれる時代においては, 例えば「妊娠までに要する時間=Time to pregnancy」を重視するカップルにとって, 最初からIVFの一択ともなり得るのです.

妊娠しやすいと言われる排卵日の周辺に性交のタイミングを合わせる方法です. お二人にとって, タイミング療法が良い選択肢となるのであれば, その最適な実施の条件についてお話します.

採取した精液を洗浄し, さらに動きのよい精子のみを分離することにより濃縮させ, 妊娠しやすいタイミングで子宮内に直接注入する方法です. 「人工」受精と称されますが, 注入後の妊娠成立までのプロセスは自然妊娠と同様です. 軽度の男性不妊症や性交障害のあるカップルにおける実施により効果が高まります. 原因不明の不妊症のカップルにおける人工授精による妊娠率は, 周期あたり約8-12%程度であり, これは同時に使用する排卵誘発剤の種類などにも依存します. 原因不明の不妊症カップルにおいては, 排卵誘発剤を併用しなければ周期あたりの妊娠率は全く上昇しません.

現在の生殖医療のメインストリームです.

精子を卵子の細胞質内に細い針で注入する方法です. 現代では, 卵細胞質内精子注入法 (ICSI: Intracytoplasmic sperm injection)のことを指します. 通常の体外受精では受精が観察されない「受精障害」のカップルや「重度の乏精子症」の事例などで実施されます.

関連する検査を行い, うまくいかない原因が特定できれば, むしろピンチをチャンスに代えられるかもしれません. それぞれの選択肢のもつ成績 (成功率)を評価した上で, ご自分たちで診療の方針を決定しましょう.

生殖医療の進歩は今なお目覚ましく, さまざまな手段がありますが, 大別すればIVFかnon-IVFかという構図になります. 中には確立された医療とは言えない検査や治療法もありますが, それが不利益になるとは限らないことも事実です. 多様な選択肢について, 説明を受けてみませんか?

この分野の診療は高額になりやすく, ともすれば過剰な商業主義に陥りやすいことにも注意が必要です. 通院期間が比較的長期になることもあり, 心身の負担に対するケアも重要です. 継続可能な診療と真にフレンドリーな診療スタイルを忘れずに, 診療に従事してまいります.

生活習慣や食生活が成績に影響することがしばしば話題になりますが, 体に良いからと勧められるままに食生活を変更したり, 苦痛を伴う運動を続けることは必ずしもおすすめしません. むしろ体に良いと言われるライフスタイルのうち, 自分に合うものを中心に楽しみながら取り入れることが大切だと思います. カフェインや飲酒がどれほど影響するのか, このようなお尋ねにも現時点で利用可能なデータに基づいてお答えいたします.

診療の成果はさまざまな要因にも影響されますが, 周期の変動の範囲内で, うまくいく時も, そうでない時もあります. すぐに結果が出ないこともありますが, その都度方針を確認して, 迷いのない診療をお受けいただけるように, サポートいたします.

まずは, お気軽にご相談ください.

TOP